岩手県/すず竹 ごかご 小・中 2サイズ 450807

岩手県/すず竹 ごかご 小・中 2サイズ 450807

受取状況を読み込めませんでした

- Size / Weight

- W-S

小サイズ:直径27×高さ18cm(かご部高さ15cm、高台部直径20cm)/210g

中サイズ:約直径31×高さ24cm(かご部高さ20cm、高台部直径23cm)/270g

洗い終わったお皿をしっかり乾かす際の食器入れとして購入しました。小さいサイズでも深さがあり十分な大きさです。お皿を沢山入れても軽くいので移動の負担がありません。丈夫で優しい素材なので、色々な使い方をしたくなります。

梱包を開封したら竹の清々しい香りがして嬉しくなりました。

毛糸と編み物道具を入れるのに使っています。あたたかみのある雰囲気になって気に入っています。

小サイズですが、たくさん入るので部屋着の一時置き場なんかにもいいと思いました。

常備野菜を入れました。高台なので野菜たちが快適に過ごすことができるので良かったです(^^)大きなサイズも欲しくなりました。

-

サイズや仕様について

上記のサイズは弊店への入荷分総量のうち、その中間値を表示しており、あくまで目安となります。

自然素材を使った手作り品のため、表記サイズから2-3cm前後するものもございます。

収納するところがお決まりの際などは、サイズに余裕を持ってご注文いただきますよう、お願いいたします。また、ひとつひとつの形・風合い・色味も異なります。予めご了承いただいた上で、ご注文下さい。

-

お取り扱いについて

・ささくれや破片でお体や衣類などを傷めないようご注意ください。

・どの素材においても、できるだけ戸棚などにしまいこまず、風通しのよい場所で保管するようにしてください。

・保管の際は、直射日光を避け、湿気の溜まらない、なるべく高い場所に置くと良いです。

・雨や水に濡れたら乾いた布で拭き取り、風の通る日陰や室内でよく乾かしてください。

・ほこりが溜まらないよう、たわしやブラシなどを使った定期的なブラッシングをおすすめします。

-

ご配送について

日本国内、および、世界中に商品をお届けいたします。送料はお届け先の地域とご注文内容によって自動的に計算されます。ご注文者様のお住まいとは別の国へお届けする場合、ご決済いただく通貨はお届け先の現地通貨に自動変更され、お支払い方法も地域によって変わります。配送についての詳細はこちらからご覧いただけます。 -

返品・交換について

販売前の検品には万全を期しておりますが、万が一、明らかな不良品がみつかりましたら、お買上げ後または商品の到着後、すみやかに弊店までご連絡ください。商品に明らかな欠陥がある場合をのぞき、「ご注文間違い、サイズ・色違い、風合いの違い、イメージとの相違」など、お客様のご都合による返品・商品の交換には応じられません。

※返品が可能な条件や返品手数料について、詳しくは こちら をご覧ください。

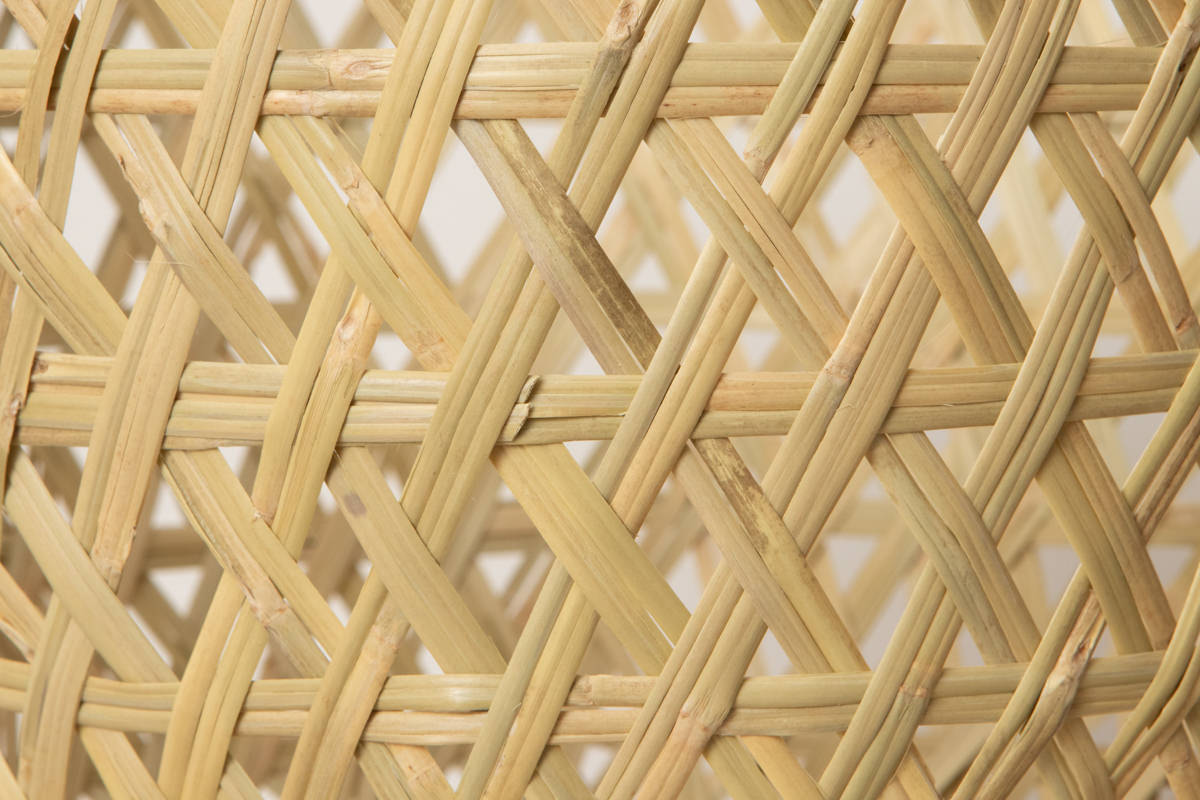

こちらはすず竹で編まれた、六つ目編みのかごです。

「ごかご」はおもに椀かごとして、器を入れておく用途でつかわれています。

こちらのページでは、「小」と「中」の2サイズをご紹介します。

以前には水切りかごとして使われていましたが、

こちらのかごは、内側に竹ひごの皮ではなく繊維のある身の部分が使われており、

竹が水分を吸って湿ったままカビが生えることもあるため、

現代の住環境を考えると、器などを洗って水を切るかごとしては、あまり向いていません。

洗い終わって水気を軽く拭き取り、

もう少し乾かしておきたい陶器や漆器、竹や木の器を入れておいたり、

果物、根菜などの野菜や食材のストックを入れておいたりするのにお勧めです。

すず竹はその竹表皮のつやつやとした光沢、

柔らかく弾力性に富んでいて心地よい手触り、そして丈夫さが特徴です。

またその色味が徐々にあめ色に移り変わっていく経年変化も楽しみのひとつ。

使いこんであめ色に変化してもなお、水洗いすると表皮が艶を帯びるほど優秀な素材です。

どちらかお好みのサイズをお選びくださいませ。

_岩手県鳥越のすず竹細工_

岩手県二戸郡一戸町にある鳥越地区。

すず竹細工の有名な産地として知られています。

鳥越地区に生息するすず竹は特に強くてしなやかといわれ、

この竹を使って1000年以上も前から丈夫で実用的なすず竹細工がなされてきました。

しかし、2015年頃から数年にわたって岩手県各地ですず竹が一斉に枯れるという現象が起こり、

材料である良質なすず竹を確保することが難しくなってしまった今、

すず竹細工がより貴重なものとなっています。

寿命を迎えると小さく黄色い花を咲かせた後に枯れてしまうそうで、120年に一回現れるという竹枯れの後、

若芽が竹細工に使用できる背丈になるまでには10年、20年とかかるとも言われています。

長年、すず竹細工に携わってきた作り手の皆さんにとっても経験のない事態。

しかし、伝統的な細工を絶やすまいと、山を丁寧に歩き、

通常の何十分の一の量しか取れないすず竹を使い、細工を続けてくださっています。